4月18日,春色渐深,学院党员师生奔赴湖州市南浔镇,开展主题为寻访习总书记浙江足迹,传承江南古镇红色根脉的党建品牌活动。这座“水晶晶”的江南水乡不仅是传承文化的瑰宝,更是一片赓续红色血脉的革命热土。师生们在历经岁月的民房里阅览红军战士用热血书写的澎湃史诗,在水乡廊檐下聆听革命星火燎原的历史回响,在理论与实践的交融中,思考传媒人应当如何用专业能力守护好红色根脉、弘扬廉洁作风的使命担当。

踏访中共浙西北特委旧址,一幢青砖黛瓦的江南民居令师生肃然驻足。这座看似寻常的江南民宅,曾是党组织隐蔽战线的重要据点,是烽火岁月中红色记忆的真实载体。八十余年前,“皖南事变”爆发后,浙西北特委以商铺为掩护,在敌伪环伺的险境中开展秘密联络、组织动员与抗日斗争。当时敌伪猖獗、特务林立,斗争中多名党员英勇牺牲。

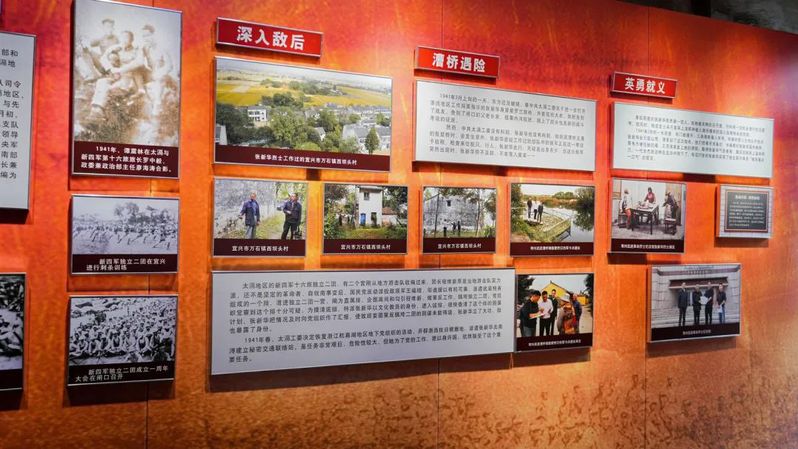

泛黄的历史照片、斑驳的旧物展陈,无声诉说着革命者以商贩、教师等身份周旋于虎穴的惊心动魄。抚触砖瓦,师生们仍能深切感受到革命先烈坚守信仰、不畏强敌、砥砺前行的精神力量。

沿着红色印记,师生一行来到了红军长征追踪馆。展馆以现代科技重现了四渡赤水、飞夺泸定桥等经典战役。通过多媒体交互与沉浸式场景,师生仿佛亲历两万五千里征途,真切感受到那段用热血与信仰铸就的伟大远征。

一份份文献,一幕幕影像,既是历史的写照,更是精神的延续。学生不禁感慨:“作为传媒学子,我们应以长征精神为镜,以清廉作风为尺,在实践中赓续红色基因。”

在浙西北特委遗址展览馆,学院退休教授张梦新以一组触目惊心的牺牲数据为引,为师生上了一堂生动的党课。他从竺可桢校长的“求是二问”切入,叩问学子初心:“第一,到浙大来做什么?第二,将来毕业后要做什么样的人?”鼓励正值当打之年的传院学子担当时代重任。

张梦新强调,自求是学园走向广袤山河,始终要向革命先辈学习,高擎“铁肩担道义”的火炬,在风起云涌的国际舞台上传播更多中国声音。

言至激昂处,张梦新不禁哼唱起《毕业歌》:“同学们大家起来,奔向那抗战的前方!听吧,抗战的号角已吹响,看吧,战斗的红旗在飘扬!”铿锵的声音让师生们恍若与历史长河中的同道者隔空相和。

青石板铺就的古道街边,坐落着张新华烈士的故居。1938年7月,张新华响应党的号召,来到皖南云岭新四军战地服务团,在泾县山区从事民运工作。同年冬,加入中国共产党。1940年,她荣获“全军十大模范女战士”称号,次年奉命赴浙西建立秘密交通站,途中不幸被捕。面对威逼利诱,她坚贞不屈,25岁的生命被永远定格在革命征程上。

展柜中泛黄的手稿里写道:“虽然这里吃的是无油的青菜豆腐,睡的是稻草,穿的是粗布衣服,可是我愿意,我只有快乐,因为,我所受到的知识像海参燕窝一样的宝贵。”师生们无一不被这位女战士的革命乐观主义精神震撼。

阅览张新华的一生,她用短暂而耀眼的生命诠释了“不畏牺牲、矢志报国”的崇高信仰,为青年党员启迪了振奋精神、行胜于言的奋斗方向。

本次南浔之行,是一次深学细悟党史的初心教育,更是一次融情入境、学思践悟的精神洗礼。从隐蔽战线的惊心动魄,到长征路上的信仰丰碑;从巾帼英烈的热血丹心,到古镇新貌的时代脉搏,党员师生们重温了共产党人为国家独立和民族解放矢志不渝的奋斗历程,也深切感受到新时代“廉洁自律、敢于斗争”的精神力量。

未来,学院师生将持续推动党史学习教育走深走实,转“红色根脉”为干事创业的实践动能,以廉洁作风与专业素养,书写新时代传媒人的答卷。

文字丨刘梦惠 孙雯璟 涂乐欣

摄影丨蒋卓群 赵芳萱 王山水

摄像丨何城楷